3Dシミュレーションは、バーチャルな3次元空間内で対象のモデリングを行い、物体を再現して各種調査などを行うための技術です。本記事では、3Dシミュレーションの概要をはじめ、ビジネスでの活用メリットや課題を解説します。ECサイトでの活用など、具体例やおすすめのソリューションも紹介するので、ぜひご参考にしてください。

3Dシミュレーションとは?

3Dシミュレーションとは、バーチャルで3次元的な空間や物体を構築し、現実に近いイメージや条件でその配置や動きを再現する技術です。以下で紹介するように、製品開発やECサイトをはじめ、様々な領域で活用されています。

製品開発での活用(3D CAD)

3Dシミュレーションは以前から製造業の製品開発で活用されてきました。開発者は、3D CADを用いて設計した3Dオブジェクトを、そのままバーチャル空間内で動かして動作確認することが可能です。これによって、重力や質量、摩擦など、現実の物理法則の影響を計算(物理演算)し、製品の挙動をシミュレートできます。

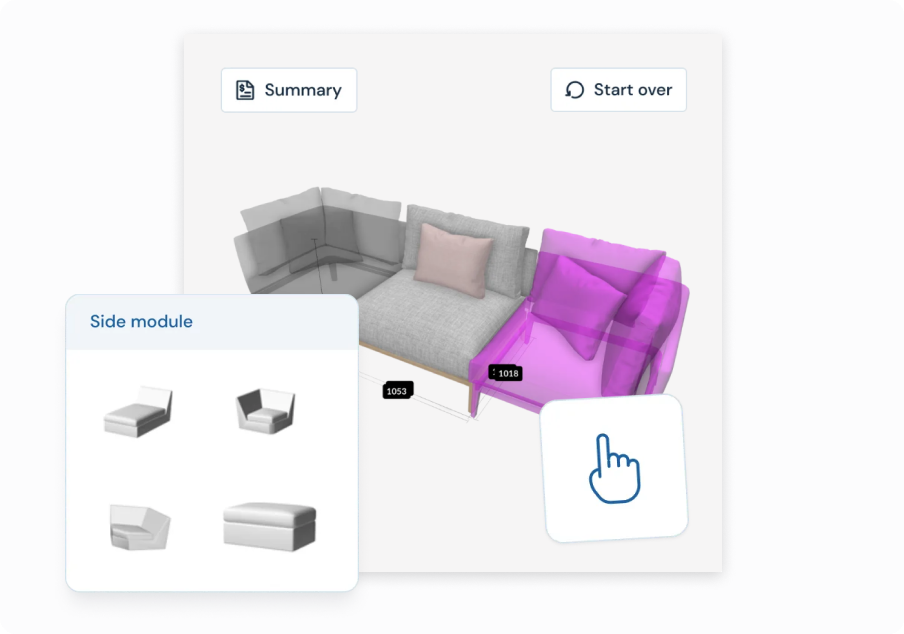

ECサイトでの活用(インテリアコーディネート)

昨今では、ECサイトで3Dシミュレーションを活用する機会が増えています。特に適しているのは、家具などの大型商品を提案する場合です。3Dシミュレーションを用いれば、部屋の中に商品を配置したイメージをわかりやすく顧客に示せます。複数の商品を自由に組み合わせて3Dでインテリアコーディネートを行い、それぞれの見積もりを提示することも可能です。

3Dシミュレーションを導入するメリット

企業が3Dシミュレーションを活用できるシーンは多岐にわたります。特に製造業において3Dシミュレーションの活用は、製品の構想、設計、開発、販売の各プロセスで以下のようなメリットをもたらします。

【構想】精度の高い図面を作成できる

製品の完成形を構想する際、2次元図面の情報だけでは、立体的な製品をイメージするのに限界があります。2次元図面だと、製品の3次元的イメージを各スタッフが頭の中で構成しないといけないので、認識にズレが生じがちです。その点、3Dシミュレーションを用いれば、完成時の外観やサイズ感などを誰の目にもわかるように可視化できるので、スタッフ全員が認識の齟齬なく設計作業を進めやすくなります。

【設計】開発・販売前にリスクを把握できる

3Dシミュレーションを用いれば、製品の設計段階で各装置をどのように組み合わせていくのが適切か、部品間の干渉がないか検証可能です。製品だけでなく、作業員や工場設備の配置や動きをシミュレーションに組み込むこともできます。これによって、システムの実現可能性やサイクルタイムの検証をしたり、最適な設備設計によってトラブルを未然に防いだりできます。完成品と3Dデータを重ね合わせて検査精度を向上させるなどの活用も可能です。

【開発】試作品コストを下げられる

新製品の開発時には通常、試作品を作成して動作テストなどを実施します。試作品に問題があれば、その問題点が解消されるまで試作品の改善とテストを繰り返さなければなりません。

その点、3Dシミュレーションを活用すれば、何度も現物の試作品を作り直したり、テストを繰り返したりする必要がなくなります。試作品の製作やテストに要していた費用・時間などのリソースを削減し、利益の最大化に期待できます。

【販売】カタログ以上の訴求力を持てる

3Dシミュレーションは、いわゆるデジタルカタログとしても活用可能です。3Dシミュレーションを使用すれば、平面的なカタログ以上に、製品の全体像やサイズ感をリアルに伝えられます。これによって訴求力を強化して販売を促進することや、「実際に完成品を見たらイメージと違った」などのリスクを軽減することが可能です。

販促に3Dシミュレーションを活用した事例

上記のように、3Dシミュレーションは開発現場だけでなく販促の場面でも活用可能です。ここでは、販促において3Dシミュレーションをどのように活用できるのか、事例を紹介します。

バーチャルショールームでの商品訴求

昨今では、3Dシミュレーションを応用してバーチャルショールームを設置する家具・インテリア販売業者が増えています。バーチャルショールームとは、ブラウザ上やスマホアプリなどで確認できる仮想の商品展示場です。

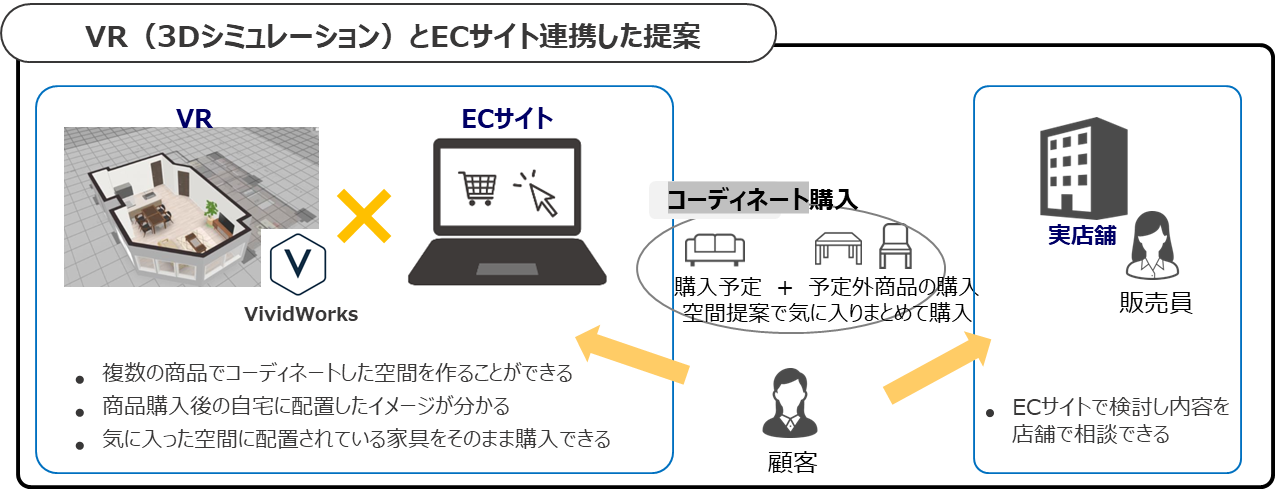

顧客が自宅の間取りを模した部屋を自ら作成し、そこに3Dモデル化した商品を投影してサイズ感や雰囲気などを確認できるサービスもあります。ひとつだけでなく、複数の商品を配置してコーディネートした様子をチェックできるため、様々な組み合わせを試すことが可能です。これによって、顧客が商品をセットで気に入ってまとめ買いし、売上アップにつながることもあります。

VR端末などを用いれば、まるで本当に自分の部屋にいるような没入感で家具やインテリアの確認ができるので、訴求効果を高めることが可能です。ECサイトの3Dシミュレーションで気に入った商品を見つけてから、実店舗に相談に行くケースも増加しています。

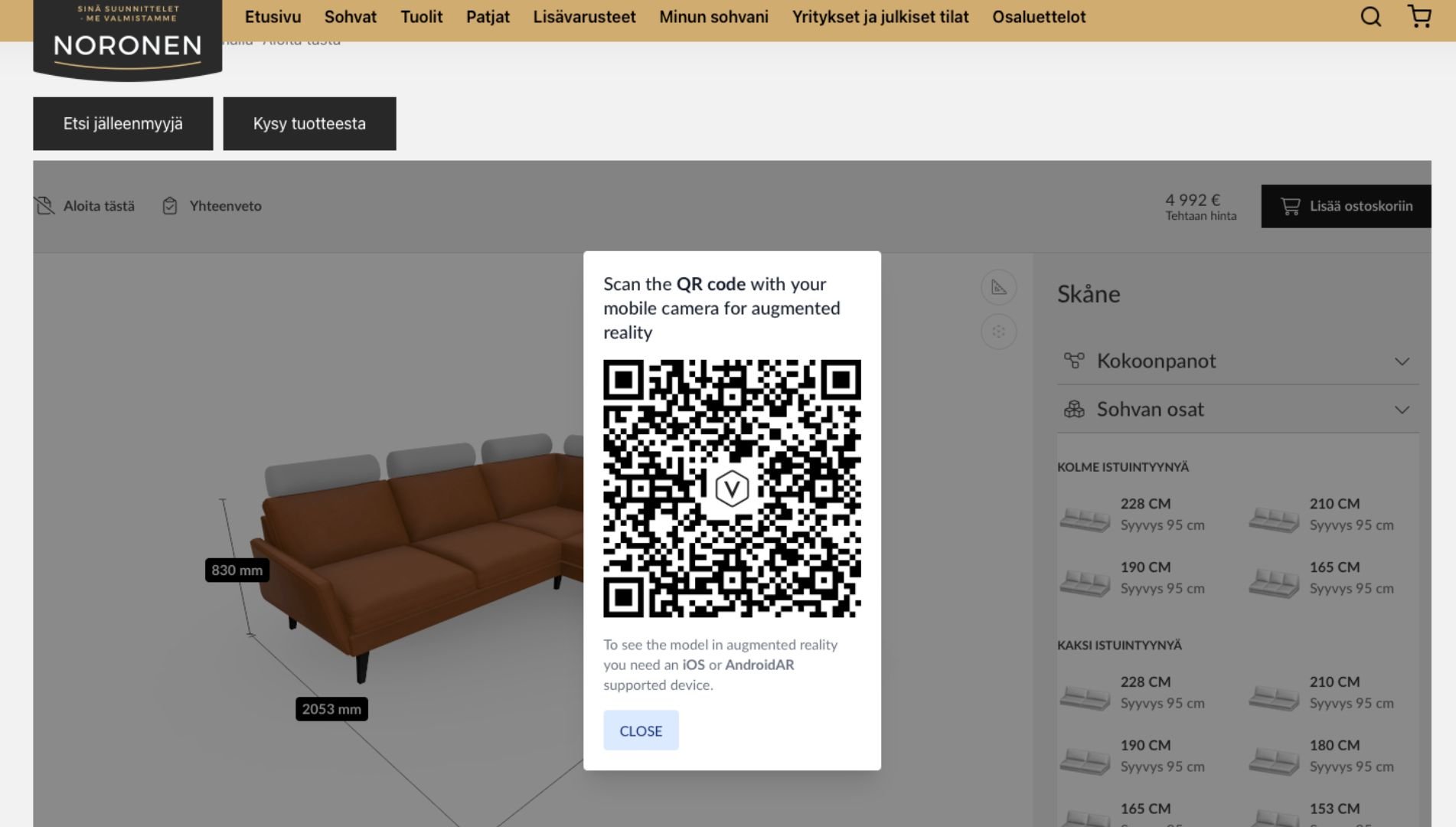

ECサイト × 拡張現実の連携で売上アップ

ECサイトでAR(拡張現実)を使って商品の販促強化を狙うのも有効です。ARとは、スマホカメラなどで映した現実の光景に、3Dオブジェクトを重ね合わせて投影する技術です。これによって顧客は、その商品を自宅に納入した際の外観やサイズ感を3Dのリアルなビジュアルで確認できます。ARは自分の部屋の画像をそのまま使用するので、商品をレイアウトした際の全体的な室内イメージを明確につかみやすいのがメリットです。

オンラインショッピングでは、商品に対する顧客のイメージと実際の商品のあいだにギャップが生じがちです。このギャップは、コンバージョン率の低下や返品率の増加といった形で企業の収益にも悪影響をもたらします。ARや3Dシミュレーションの活用は、こうしたギャップを埋めるための対策として効果的です。

3D/VRのビジュアル提案で営業力向上

3Dシミュレーションを営業活動に取り入れることも可能です。目の前にない商品の外観やサイズ感を顧客へ明瞭に伝えるのは容易ではありません。また、製品の仕様や構成が複雑になれば、その仕様・構成の組み合わせが可能なのか、価格はどうなるのかなど、確認すべきことが増え、交渉が滞りがちです。

しかし、3Dシミュレーションを活用すれば、製品のイメージを視覚的にわかりやすく伝えられるのはもちろん、ビジュアルデータを顧客情報や製品情報、価格情報などと連携させ、スムーズな提案へつなげられます。特に3Dシミュレーションで作成するVRは、実際に納入した際の製品の外観、サイズ感まで顧客へリアルに伝えることが可能です。

3Dシミュレーションの課題

3Dシミュレーションの活用にあたっては課題もあります。対象物によっては、信頼できるデータを豊富にそろえるのが難しい場合や、ある程度推測を交えたデータを用いなければいけない場合があります。特に、新しい分野や基礎的なデータが不足している分野の開発などでは、こうした傾向が顕著です。このようにデータの質や量に不安がある場合、シミュレーション結果の信頼性にも悪影響が出る点に注意が必要です。

ECサイトとの連携や営業への活用には3Dコンフィグレータ

VividWorks社が提供する3D Product Configurator(以下、3Dコンフィグレータ)は、製品イメージを3Dモデル化し、仕様や構成を柔軟にカスタマイズしながら顧客へ製品を提案できるようにする3Dセールスツールです。顧客との意思交換をスムーズにし、魅力的な提案を可能にするソリューションとして世界中の企業が導入しています。3Dを活用してECサイトや営業力の強化を目指す際には、特におすすめのソリューションです。

3Dコンフィグレータでできること

3Dコンフィグレータを使うことで、営業担当者は3Dモデルを示しながら製品のプレゼンができるので、顧客へ商品のイメージや魅力を正確に伝えることが可能です。商品の構成や仕様をその場でカスタマイズし、スムーズに情報交換や意思決定を行えます。

3Dコンフィグレータは、ECサイトとも連携可能です。顧客は商品の3Dモデルや、仕様・構成などの確認及びカスタマイズをその場で簡単に行えます。これにより、コンバージョン率のアップや、イメージ違いによる返品の削減などが期待できます。

CTCグループは、VividWorks製品の販売代理店として、3Dコンフィグレータの導入支援サービスを提供しています。ECサイトとの連携や3Dコンテンツの作成など、ビジネスに3Dコンフィグレータを最適な形で組み込むためのサービスをご提案します。

まとめ

3Dシミュレーションとは、3Dオブジェクトをバーチャルの3次元空間に配置し、その外観や動作を確認する技術です。現在では製品の設計や開発をはじめ、営業やマーケティングの領域でも活用が広がっています。VR技術やAR技術と組み合わせることや、ECサイトと連携させることも効果的です。3Dシミュレーションを営業やECサイトに役立てるなら、3Dコンフィグレータの導入をおすすめします。

- カテゴリ:

- デジタルビジネス全般